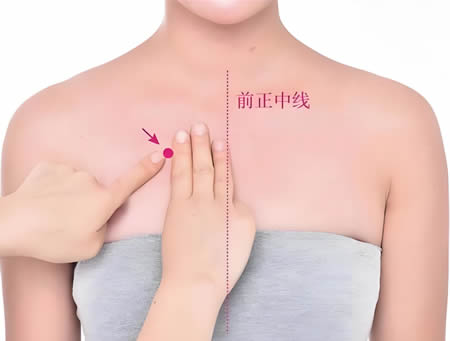

标准穴位:俞府穴在胸部,当锁骨下缘,前正中线旁开2寸。人体足少阴肾经上的重要穴位之一。

取穴方法

在锁骨下可触及一凹陷,在该凹陷中,前正中线旁开3横指,按压有酸胀感处即为俞府穴。

俞府穴的正确位置图

患者可采用正坐或仰卧的姿势,俞府穴位于上胸部,当锁骨下缘,前正中线旁开2寸(人体正面中线左右三指宽,锁骨正下方)。

仰卧位,在锁骨下缘,任脉旁开2寸处取穴。

穴位解剖

俞府穴穴下为皮肤、皮下组织、胸大肌、锁骨下肌。皮肤由锁骨上神经的前皮支分布。有乳房内动、静脉的前穿支。分布着锁骨上神经的前支。锁骨下肌起于第一肋,向上外方而止于锁骨的肩峰端,由臂丛的锁骨下神经支配。膈神经由颈丛发出以后,在颈根部走行于胸膜顶的前内侧、锁骨下动静脉之间、迷走神经的外侧进入胸腔,在胸廓内动脉的后方降落,经肺根前面下至膈肌。除支配膈肌外,其感觉纤维还分布到胸膜、心包膜及膈下腹膜等。

条理解剖:皮肤→皮下组织→胸大肌。

布有锁骨上神经的前支,并有乳房内动、静脉的前穿支通过。

俞府穴意义:肾经气血由此回归体内。

气血特性:气血物质为冷降的地部经水。

运行规律:由体表注入体内脏腑。

俞府穴功效

回收体表液体,俞府穴有宣肺平喘、止咳平喘、和胃降逆等作用。

细致:肾经的气血物质运行转变是体内气血由涌泉穴外出体表,自涌泉穴外出体表后是经水气化而上行,自负钟穴之后则是寒湿水气吸热上行,自负赫穴开始则是受冲脉外传之热而水湿之气散热上行,自幽门穴始是受胸部外传之热而上行,在灵虚穴肾经气血达到了温度的***点,自灵虚至俞府的经脉气血是降温吸湿而下行。

主治病症

俞府穴主治胸肺等疾患。如咳嗽、气喘、痰多、骨蒸潮热、呃逆、吐逆、胸满、不得饮食等。

当代又多用俞府穴治疗支气管炎、胸膜炎、肋间神经痛等。

俞府穴主治咳嗽,气喘,吐逆,不嗜食,胸痛等。

呼吸体系疾病:支气管炎,哮喘,呼吸困难;

消化体系疾病:神经性吐逆,食欲不振;

其它:胸膜炎。

气喘忽然发作的时候,可以指压胸骨旁的俞府穴及或中穴可达到结果。

穴位配伍

俞府穴配天突穴、肺俞穴、鱼际穴治咳嗽、咽痛;

俞府穴配足三里穴、合谷穴治胃气上逆之吐逆、呃逆。

俞府穴配合谷穴、足三里穴,有理气降逆的作用,主治恶心吐逆。

刺灸法

治法:寒则通之或点刺出血或灸之或先泻后补,热则补之。

艾灸方法

斜刺0.3~0.5寸,不宜深刺。

斜刺或平刺0.5~0.8寸,局部酸胀,针感可放散至胸部。

艾灸方法

艾炷灸3~5壮,艾条温灸10~15分钟。

俞府。俞,输也。府,体内脏腑也。该穴名意指肾经气血由此回归体内。本穴是肾经体内经脉与体表经脉在人体上部的交会点,或中穴传来的湿热水气在本穴散热冷凝归降地部后由本穴的地部孔隙注入肾经的体内经脉,气血的流注方向是体内脏腑,故名。腧中者,其意与俞府同,中指内部。

俞府为经穴名(shùfǔ KI27)。出《针灸甲乙经》。属足少阴肾经。俞,进也,府,胸也,肾之经气由此穴入胸,故名俞府。

文献择要

《针灸甲乙经》:咳逆上气,喘不得息,吐逆,胸满不得饮食。

《循经考穴编》:久嗽吐痰,亦治骨蒸,及妇人血热妄行。