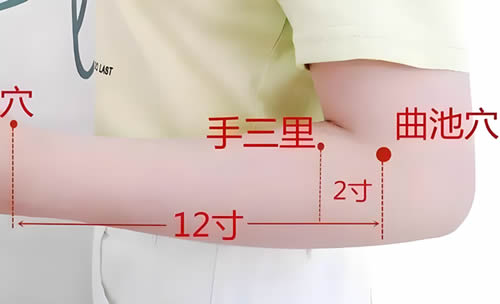

标准定位:手三里穴在前臂背面桡侧,当阳溪与曲池连线上,肘横纹下2寸。

患者采用正坐,侧腕,伸直前臂,曲肘的取穴姿势,手三里穴位于前臂背面桡侧,当阳穴溪穴与曲池穴连线上,肘横纹下2寸处(在前臂,手肘弯曲处向前3指幅,在阳溪与曲池连线上,用手按就痛之处)。

手三里穴的正确位置图

侧腕屈肘位,当阳溪与曲池连线的上1/6与下5/6的交点处取穴。

手三里穴下为皮肤、皮下组织、前臂筋膜、桡侧腕长、短伸肌、旋后肌。有桡侧返动、静脉的分支。神经分布同温溜(分布着前臂背侧皮神经和桡神经深支。)。皮肤由前臂外侧皮神经分布。针由皮肤经皮下筋膜,穿前臂筋膜,入桡侧腕长、短伸肌,在桡神经深支的外侧,针可深低旋后肌。以上诸肌均由桡神经深支支配。

皮肤→皮下组织→桡侧腕长伸肌→桡侧腕短伸肌→指伸肌的前方→旋后肌。

皮肤→皮下组织→桡侧腕长伸肌→桡侧腕短伸肌→旋后肌。

浅层有前臂外侧皮神经分布;深层有桡神经深支经过,并有桡神经肌支和桡侧返动脉分布。

布有前臂背侧皮神经,桡神经深支,桡侧返动、静脉的分支。

手三里穴意义:大肠经浊气在此降地并覆盖较大的范围。

气血特性:气血物质为天之下部的水湿云气和地部之水。

运行规律:天部的水湿云气沉降于地,地部的水液一部分渗入脾土之中,一部分气化上行曲池穴。

手三里穴有通经活络,清热明目,调理肠胃,润化脾燥,生发脾气,调气血,疏经络,和肠胃的作用。

手三里为手阳明大肠经穴,近于肘部合穴位置,“合治内腑”,重要用于大肠腑病和经脉病的治疗,如腹痛、腹泻、痹证、麻木、偏瘫等。

手阳明经筋绕肩胛,夹脊,所以也可用于肩背痛的治疗。

《内经》:“天枢之上,气候主之;天枢以下,地气主之;气交之分,人气从之,万物由之。”气候者,鼻司呼吸,采太空之气也。地气者,口纳饮食,取水谷之气也。人气者,一为天赋元气,一为后天七情转变之气,及饮食补助之气。天枢上下,即天枢穴位之上下之处,包括全腹上中下三部。腹部有病,三里统能治之。凡以三里、五里命名者,皆以其能治多经病也。《杂病篇》及《穴法歌》俱云:“手三里治肩连脐”等,据此推断手三里治脐上膈上连及肩背等疾。

牙痛颊肿,上肢不遂,腹痛,腹泻,指压手三里对冷静精神有用,可治疗精神性阳痿;此外,对喉肿也很有用。该穴为人体手阳明大肠经上的紧张穴位之一。

手三里穴主治肘臂痛苦悲伤,肢瘫痪麻木,上肢不遂,上肢神经痛,中风半身不遂,肘关节四周软组织损伤,腰背痛,颊肿,瘰疬,腹痛,腹胀,腹泻,霍乱,吐泻,齿痛,口,三叉神经痛,失音,喉痹,咽炎,眼目诸疾,胃炎,消化性溃疡,瘰疬等。

手三里穴主治肘臂痛苦悲伤、肢瘫痪麻木、腹痛、腹泻、腹胀、齿痛、失音。

手三里主治肘臂酸痛,上肢不遂,齿痛,颊肿,瘰疬,腹痛,吐泻,腰背痛;以及消化性溃疡等。

手三里重要用于五官及肠胃疾患等:如颊肿、口、齿痛、三叉神经痛、喉痹、咽炎、失音、眼目诸疾、胃炎、消化性溃疡、霍乱吐泻、腹痛及中风半身不遂、腰背酸痛、上肢神经痛、肘关节四周软组织损伤、瘰疬等。

手三里主治腹痛,腹泻;肩臂麻痛,上肢不遂,肘挛不伸;齿痛,颊肿。

活动体系疾病:腰痛,肩臂痛,上肢麻痹,半身不遂;

消化体系疾病;溃疡病,肠炎,消化不良,

五官科体系疾病:牙痛,口腔炎;

其它:颈淋巴结核,面神经麻痹,感冒,乳腺炎。

弹拨手三里对消弭针刺不当引起的不适感有用。

手三里穴配曲池穴治上肢不遂。

手三里穴配颊车穴治颊肿。

手三里穴配中脘穴、足三里穴治溃疡病、腹泻。

手三里穴配庭院穴、少海穴治肘挛不伸。

手三里穴配温溜穴、曲池穴、中渚穴、丰隆穴,有利咽喉,清邪热作用,治喉痹不能言。

手三里穴配臂臑穴、曲池穴、外关穴、合谷穴,治上肢不遂。

手三里穴配肩髃穴、合谷穴,有调理肠腑作用,主治腹胀,吐泻。

手三里穴配肾俞穴、委中穴,有通经活络作用,主治急性腰扭伤。

治法:寒盛则补之或点刺出血,湿盛则泻之,热盛则泻针出气或凉药水针。

直刺0.8~1.2寸,局部有酸胀沉重感,可向手背部扩散。

直刺0.5~0.8寸,局部酸胀沉重,针感可向手背部扩散。

艾炷灸或温针灸5~7壮,艾条灸10~20分钟。

细致:手三里穴在关节附近,禁用直接灸。

手三里穴为经穴名(ShǒusānLǐ LI10)。出《针灸甲乙经》。代号LI10。别名称三里、上三里、鬼邪。属手阳明大肠经。手即上肢,三为数字,里乃居也,此穴居上肢肘髎穴下3寸,故名手三里。

三里穴:《备急千金要方》、上三里、鬼邪。

手三里。手,指穴所在部位为手部。三里,指穴内气血物质所覆盖的范围。该穴名意指大肠经冷降的浊气在此覆盖较大的范围。本穴物质由上廉穴传来,上廉穴的水湿云气化雨而降,在该穴处覆盖的范围如三里之广,故名。三里、上三里之名意与此穴同。

鬼邪穴。鬼,与神相对,指本穴的气血物质所处为地部。邪,指邪气。鬼邪名意指穴内物质为地部的水湿。本穴物质为大肠经经气中浊降于地的经水,脾土受之,脾土喜燥而不喜湿,今受之水湿,实为受邪之害,故名鬼邪。

《针灸甲乙经》:手三里,在曲池下二寸,按之肉起兑肉之端。

手即上肢,三为数字,里乃居也,此穴居上肢肘髎穴下3寸,故名手三里。

手是上肢之泛称。三,数名。里,似有三穴之意,大肠与胃,同属阳明,在肘膝之下各有三穴,其名亦同。即在肘前有本穴及上廉、下廉,在膝以下有三里、巨虚上廉、巨虚下廉。《内经》言:“天枢之上,气候主之;天枢以下,地气主之;气交之分,人气从之,万物由之。”寰宇万物主从之气,得其中和之宜,则生长成藏各得其用。失其中和之宜,则交通不表,风雨不节,人物即因之生病。三里之穴,能治上中下三部之病,故名“三里”,以其功用而得名。本穴在臂,故名“手三里”。

本穴定位,多谓曲池下2寸。若于曲肘尖处量之,则为三寸,故名“三里”。

镇痛作用:针刺手三里可使皮肤痛阈升高。通过动物实验和临床研究发现,尾核在针刺镇痛中有肯定的作用。电针家兔的“手三里”、“合谷”、“足三里”、“臂臑”,能在尾核中记录出诱发电位,反应中间在尾状头部背侧,刺激尾核和电针腧穴,均可使痛阈增高,且在镇痛中有协同作用。

针刺正常人和家兔“手三里”后,能明显进步痛阈。

对消化体系的影响:在X线钡餐下观察,针刺手三里可使胃蠕动加强。

针刺正常人和胃病患者手足三里,可使弛缓的胃蠕动增强,严重的胃蠕动减慢,并可解除幽门痉挛。

治疗肩周炎:多数肩周炎患者的患侧手三里处有显明的压痛,故在此针刺、艾灸、腧穴注射、腧穴点按等均有治疗作用。

以手三里为主配局部穴,行穴位注射治疗肩周炎有良效。观察到多数肩周炎患者患侧手三里穴处有显明压痛,当指压或针刺此处压痛点后,肩痛显明减轻。

《针灸甲乙经》:肠痛时寒,腰痛不得卧,手三里主之。

《铜人腧穴针灸图经》:治手臂不仁,肘挛不伸,瘰疬。

《杂病穴法歌》:手三里,治舌风舞。

《针灸大成》:主霍乱遗矢,失音,齿痛,颊颔肿,瘰疬,手臂不仁,肘挛不伸,中风口僻,手足不遂。

《席弘赋》:手足上下针三里,食癖气块凭此取。

《杂病穴法歌》:头风目眩项捩强,申脉、金门、手三里。