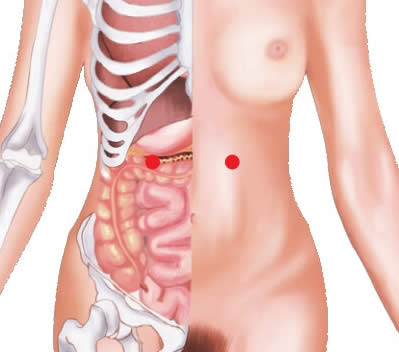

标准定位:梁门穴在上腹部,当脐中上4寸,距前正中线2寸。

位于上腹部,当脐中上4寸,距前正中线2寸处。

《针灸甲乙经》云去任脉三寸。

梁门穴的正确位置图

取穴方法

梁门位于上腹部,当脐中上4寸,距前正中线2寸处。仰卧取之。

仰卧位,当胸剑联合至脐中连线的中点,旁开中线2寸处取穴;或天枢上4寸,承满下1寸处取穴。

仰卧位,在脐上4寸,中脘穴(任脉)旁开2寸处取穴。

解剖位置

当腹直肌及其鞘处,深层为腹横肌;有第七肋间动、静脉分支及腹壁上动、静脉;当第八肋间神经分支处(右侧深部当肝下缘,胃幽门穴部)。

梁门穴下为皮肤、皮下组织、腹直肌鞘及鞘内腹直肌、腹横筋膜、腹膜下筋膜。有第八肋间动、静脉分支及腹壁上动、静脉分支。分布着第八肋间神经分支。皮肤由第7、8、9肋间神经的前皮支重叠分布。皮下筋膜内浅静脉符合雄厚,形成网状。深部动脉有静脉伴行,并与浅静脉有广泛的交通。腹壁上动脉直接连续于胸廓内动脉,该动脉由胸腔,经膈肌附着部的胸肋三角至腹部,穿腹直肌鞘后层,继行于鞘后层和腹直肌之间而降落,然后穿入肌质内,分支并与腹壁下动脉的分支符合。

条理解剖

皮肤→皮下组织→腹直肌鞘前壁→腹直肌。

皮肤→皮下组织→腹直肌鞘前壁→腹直肌→腹直肌鞘后壁。

穴区神经、血管

浅层有肋间神经前皮支和胸腹壁静脉分布;深层有肋阅神经、动脉和腹壁上动脉分布。

布有第八肋间神经分支,并有第八肋间动、静脉分支及腹臂上动、静脉分支通过。

梁门穴意义:胃经的地部经水在此被束缚。

气血特性:气血物质为地部经水。

运行规律:循胃经下传关门穴。

功效作用

束缚胃经的地部经水并使其维持肯定的数量。

梁门穴有和胃消滞,和胃理气,健脾调中的作用。

梁门穴既属于足阳明胃经穴,又位于胃脘部,故可治疗胃痛、吐逆、食欲不振,腹胀、泄泻等。

梁门为治心下痞满蕴蓄之伏梁病的常用穴,既为五谷入胃之通路,且可消胀化食也。

主治疾病

梁门穴主治胃痛,急性胃炎,慢性胃炎,胃溃疡,十二指肠溃疡,胃下垂,胃神经官能症,胃痉挛,溃疡病,胃炎,吐逆,腹胀,食欲不振,大便溏薄,吐逆,呃逆,纳呆,完谷不化,腹中积滞,痰饮心痛,疝痛,脱肛,泄泻,便溏,肠炎,痢疾,消化不良等。

梁门穴主治胃痛、吐逆、腹胀、食欲不振,大便溏薄。

梁门穴重要用于治疗脾胃、肠腑等疾患:如吐逆、呃逆、胃痛、纳呆、完谷不化、腹中积滞、痰饮心痛、疝痛、脱肛等。

当代多用梁门治疗慢性胃炎、胃或十二指肠溃疡、胃下垂、胃神经官能症等。

梁门穴主治胃痛,吐逆,纳呆,泄泻,便溏;以及消化性溃疡病,急、慢性胃炎,胃下垂等。

梁门穴主治脾胃病:胃痛,吐逆,食欲不振,腹胀,泄泻。

消化体系疾病:胃痉挛,溃疡病,胃炎,胃神经官能症,肠炎,痢疾,消化不良。

配伍应用

梁门穴配梁丘穴、中脘穴、足三里穴治胃痛。

梁门穴配中脘穴、足三里穴、内关穴、公孙穴,治胃溃疡。

梁门穴配公孙穴、足三里穴、内关穴,有和胃降逆止痛的作用,主治胃痛,腹胀,吐逆。

梁门穴配内关穴、梁丘穴,治消化不良。

梁门穴配胃俞穴、脾俞穴、肾俞穴、上巨虚穴,有温肾健脾的作用,治便溏。

刺灸法

治法:寒则泻之或点刺出血,热则补之或水针。

细致:承满与梁门为一组对穴,它是调节中焦水湿的要穴。

针刺方法

直刺0.8~1.2寸,局部有酸胀感,或可伴胃部沉重感。

直刺0.5~0.8寸,局部酸胀,并可出现胃部沉重感。

艾灸方法

艾炷灸3~7壮;或艾条灸5~15分钟。

艾炷灸3~5壮,艾条灸5~10分钟。

梁,屋顶之横木也。门,出入之通道也。该穴名意指胃经的气血物质被本穴束缚。

本穴物质为承满穴传来的地部经水,本穴为腹部肉之隆起(脾土堆积)处,有束缚经水向下贱行的作用,经水的下行是满溢之状,如跨梁而过,故名。

承满穴的经水是从上流下,何以梁门的堆积脾土能阻其下行?提问是站在地球重力场的角度看,若站在人体重力场的角度看则梁门的隆起部位为高地势,下行之水故而被阻。

梁门为经穴名(Liángmén ST21)。出《针灸甲乙经》。属足阳明胃经。梁通“粱”(即粮食),门指门户,穴平脐上4寸,相称于饮食出入胃腑之门户,故名梁门。主治胃痛,急性胃炎,慢性胃炎,胃溃疡,十二指肠溃疡,胃下垂,胃神经官能症,胃痉挛,溃疡病,胃炎,吐逆,腹胀,食欲不振,大便溏薄,吐逆,呃逆,纳呆,完谷不化,腹中积滞,痰饮心痛,疝痛,脱肛,泄泻,便溏,肠炎,痢疾,消化不良等。

梁门穴出处

《针灸甲乙经》:梁门,在承满下一寸,足阳明脉气所发。

梁门穴名解

梁通“粱”(即粮食),门指门户,穴平脐上4寸,相称于饮食出入胃腑之门户,故名梁门。

梁,通粱。《黄帝内经素问·通评虚实论》:“肥贵人高梁之疾也。”门,物之孔窍处为门。穴在承满之下方,为粮谷下行之门户。伏梁,病名,谓心下脐上藏有形如梁木之硬块。《黄帝内经灵枢·邪气藏府病形》谓伏梁正在心下。《难经·五十六难》谓心积伏梁,自脐上真心下。《难经·五十七难》曰:“心之积曰伏梁,起于脐下,大如臂,上真心下。”本穴治之有用。《黄帝内经素问·腹中论》以少腹盛、上下左右皆有根为伏梁。《奇病论》以髀股胻皆肿、环脐而痛为伏梁。凡心阳失律,谷气寒凝,横胀塞满,类似隐蔽之横梁者,可以取此,益阳气以灼阴邪,消寒滞而开痞郁,故称之“梁门”。即破横亘之梁,而开通澈之门,亦以疗效而得名也。此穴在中脘穴旁2寸,适在胃之中部,水谷由此而入胃之下部,其处犹如梁堰以障水谷之上逆,故喻以梁门。

实验研究

治疗胃溃疡

电针梁门可以珍爱胃黏膜,促进胃黏膜的修复,促进溃疡面的愈合,加强肌体免疫力。

调整胃蠕动

针梁门可调整胃蠕动的幅度。减小者使之增大;反之,则削弱。

对白细胞吞噬能力的影响

电针家兔“足三里”“梁门”,可使白细胞吞噬能力和网状内皮体系的吸取作用加强。

对胃电的影响

针刺梁门对复合性胃炎、萎缩性胃炎、胃溃疡的体表胃电均有不同程度的良性调节作用。也有报道表现,针刺梁门对胃及十二指肠溃疡患者的胃电幅值有克制效应。

当代研究证实,针刺梁门穴对肠功能停滞者有调整作用,对胃溃疡、十二指肠溃疡患者的胃电幅值有克制效应[2]。

对呼吸功能和代谢功能的影响

有实验注解,针刺梁门穴可引起呼吸功能降落和代谢功能降低。

文献择要

《针灸甲乙经》:腹中积气结痛,梁门主之。

《针灸大成》:治胁下积气,食饮不思,大肠滑泄,完谷不化。

《备急千金要方》:梁门,主胸下积气。